メンテナンス

サービスMaintenance Service

電気防食システム

設置工事

-

電気防食とは?

電気防食工事が選ばれる2つの理由

-

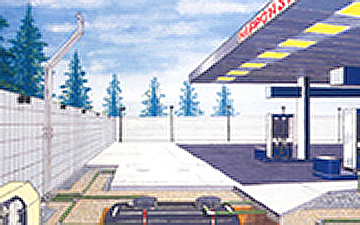

営業中に工事ができる

電気防食システム設置工事は、施工中でも地下タンクからの油の入出荷が可能で、ガソリンスタンドや病院・ホテル等施設の営業時間中に工事を行う事ができます。 工事期間も短く、施設営業への影響を最小限に抑え、地下タンクの老朽化防止対策を行えます。

-

低コストで施工できる

電気防食工事の施工は、電極を埋設するための最小限度の斫り工事のため、地下タンクを掘り出し切断して実施するFRP内面ライニングに比べ、低コストで工事を実施できます。

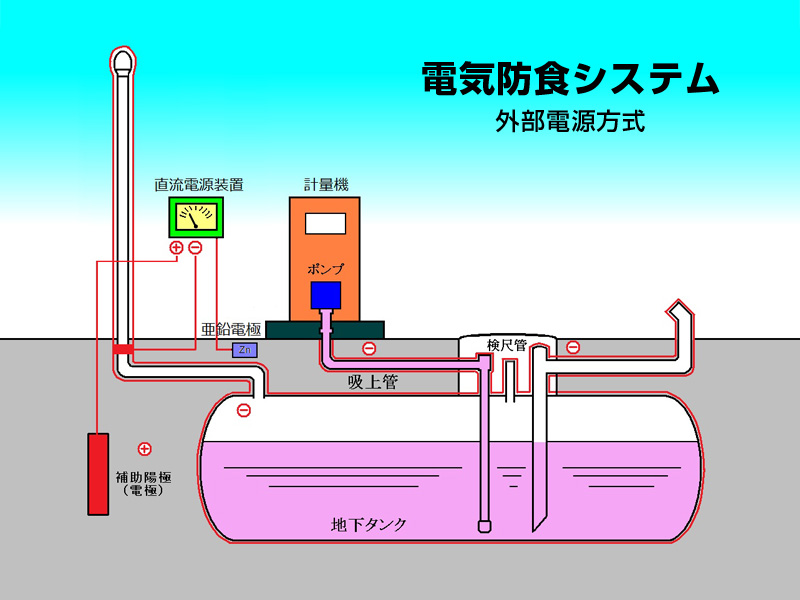

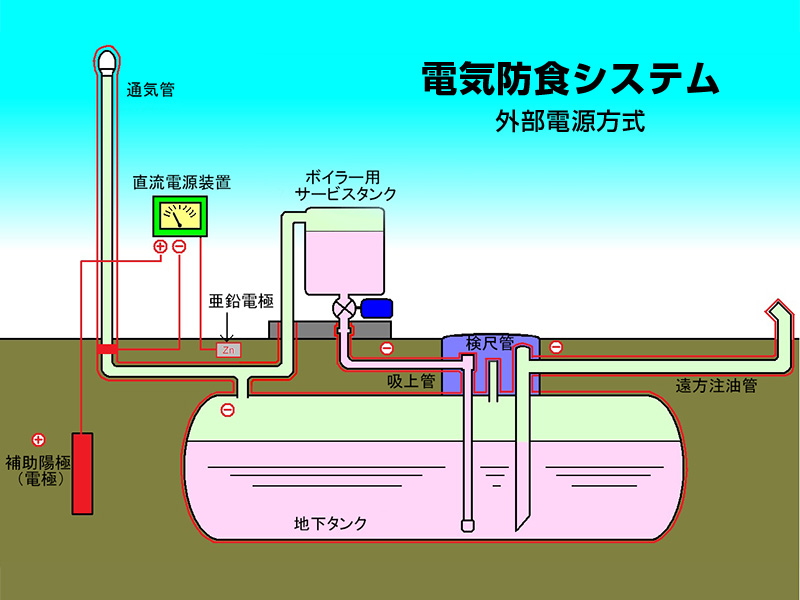

外部電源方式の電気防食

弊社の電気防食は外部電源方式で施工いたします。

外部電源方式とは、AC-100V電源より直流電源装置を設け、+電極に白金イリジウム電極を、-電極に配管排流点金具を接続し、配管・地下タンクなどの防食対象物に防食電流を流す方法です。 所要防食電流は、防食対象物の表面積・配置・埋設土壌などにより異なります。外部電源方式では、防食対象物の環境に応じて防食電流の大きさを調節できるため、小容量タンクから大容量タンクまで、幅広い環境に対応できます。

また、設置後の防食状態を1年に1回以上の定期点検で監視・調整できるので、最適な防食状態を維持できます。

外部電源方式の特徴

- 所要防食電流が大きな埋設設備に有利

- 1ヶ所から大きな防食電流を供給できる

- 防食電流の監視・調整ができる

- 電食、自然腐食を防止できる

- 施工は最小限の斫り工事

- 少数の防食電極で施工可能

-

事前調査の実施

電流の大きさ、電極の数量などは防食対象物の表面積・配置・埋設土壌などにより異なります。

仮電通試験、土壌比抵抗測定を実施し、環境の調査を行い、電流の大きさや電極の数量を決定します。 -

土木工事

電極設置予定場所の斫り、アースオーガ掘削工事を行います。

-

電極の設置

設計書に基づき、深い位置に設置します。

配線は電気防食電源盤まで配管配線します。

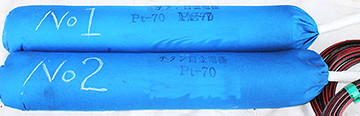

使用する白金イリジウム電極

-

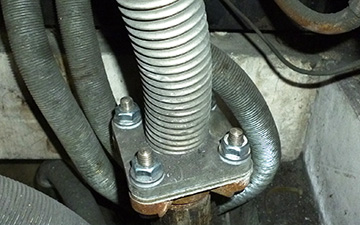

配管・配線

配管に排流点金具を取り付け、防食配線を接続し、電気防食電源盤まで配管配線します。

-

絶縁対策

通気管・計量機など、建物と接触している部分に絶縁材を挿入取付します。

-

土木工事

掘削場所の修復・復旧を行います。

-

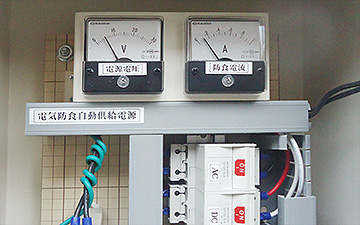

完成測定

工事完成時および消防署完成検査時に防食効果を立会い測定します。

-

完成後の管理

完成後、防食電位、防食電流は変動します。 不足防食・過防食になるため、1年に1回以上の点検調整が必要です。

危険物施設自主点検項目内でも電気防食の防食電位記録が求められております。

毎年1回以上の点検と記録で、最適な防食状態を維持しましょう。

電位測定に用いる測定器